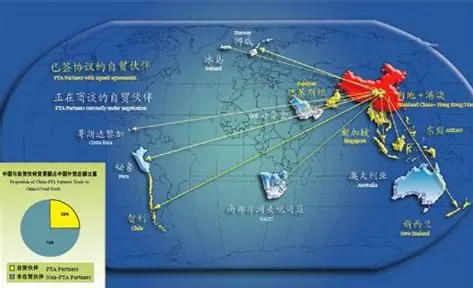

在全球贸易网络中,上市公司如同航行在汇率海洋中的巨轮,既要借助货币兑换完成跨境交易,又需防范汇率波动掀起的惊涛骇浪。2024年,人民币汇率双向波动幅度扩大至12%,超过70%的A股上市公司面临汇率风险,其中40%的企业汇兑损益占净利润比例超5%。这场没有硝烟的战争,正在重塑中国企业的全球化生存法则。

一、汇率风险的四重陷阱

上市公司遭遇的汇率风险呈现多元化特征:

交易风险:某新能源汽车企业出口订单以美元计价,当人民币升值5%时,10亿美元订单利润直接蒸发3.2亿元。这种"账面财富蒸发术"在2024年上半年导致392家上市公司汇兑损失合计超87亿元。

折算风险:某跨国集团境外子公司资产负债表以欧元计价,月末汇兑调整使合并报表利润波动幅度达18%,引发投资者对业绩真实性的质疑。

经济风险:某家电巨头因欧元贬值导致欧洲市场产品价格优势丧失,市场份额三年内从23%跌至14%,被迫启动全球产能重构计划。

国家风险:某矿业公司在澳大利亚的铁矿项目,因澳元剧烈波动导致设备采购成本超支15%,项目投产延期9个月。

二、避险工具箱的进化之路

面对复杂风险,上市公司已构建起立体化防御体系:

基础工具:远期结售汇仍是主流选择,某家电龙头通过滚动锁定6个月汇率,将年度汇兑损失控制在净利润的0.5%以内。2024年银行间市场人民币外汇远期交易量同比增长42%,显示企业避险意识觉醒。

期权策略:某科技公司采用"买入看跌期权+卖出看涨期权"组合,在人民币升值时获得下行保护,贬值时保留收益空间。这种"成本可控的保险"使企业外汇风险管理成本下降30%。

跨境人民币结算:某工程企业通过人民币跨境支付,将东南亚项目汇率风险归零。2024年人民币跨境支付系统处理业务量突破50万亿元,同比增长28%。

自然对冲:某化工集团通过"进口原材料用美元+出口产品收美元"的闭环模式,使外汇敞口降低65%,自然对冲比例达行业领先水平。

三、血泪教训与智慧觉醒

中信泰富的案例犹如一记警钟:2008年该公司因签订94亿澳元累计杠杆式期权合约,在澳元贬值中亏损155亿港元,股价单日暴跌55%。这场"衍生品陷阱"暴露三大风险:

复杂产品误用:累计期权具有"收益有限、损失无限"的非对称特征,与套期保值初衷背道而驰。

风险评估失当:未考虑澳元与大宗商品价格的高度相关性,在铁矿石价格暴跌时遭遇双重打击。

治理结构缺陷:交易决策绕过风险管理委员会,暴露出内控体系重大漏洞。

四、智能时代的风险管理新范式

在AI与大数据赋能下,风险管理正在经历革命性变革:

智能预警系统:某银行推出的"汇率风险驾驶舱",可实时监测全球200种货币对,提前30天预警潜在风险事件,准确率达82%。

算法对冲策略:某量化团队开发的机器学习模型,能根据企业现金流特征自动生成最优对冲组合,使套保成本降低40%。

区块链应用:某供应链平台利用智能合约实现自动汇率锁定,将跨境结算时间从3天缩短至2小时,年节约财务成本超2亿元。

五、监管与企业的共生进化

监管层正在构建更完善的防护网:

强制披露制度:要求上市公司详细披露外汇风险敞口、套保策略及损益情况,提升市场透明度。

创新产品培育:2024年外汇交易中心推出人民币外汇美式期权,为企业提供更灵活的风险管理工具。

投资者教育:开展"汇率风险中性"宣传,引导企业摒弃"单边赌汇率"的投机心态。

在这场汇率博弈中,上市公司正从被动应对转向主动管理。某智造企业建立"风险管理部门+财务公司+业务单元"的三级防控体系,将汇率风险纳入全面风险管理框架,其经验显示:科学的风险管理可使企业价值提升15%-20%。当汇率波动成为新常态,唯有将风险管理升华为核心竞争力,企业方能在全球化浪潮中行稳致远。