在资本市场的海洋中,上市公司如同航行的巨轮,而“流动性陷阱”则是这片海域中潜藏的隐形漩涡。它并非指公司资金匮乏,而是指在低利率环境下,资金虽充裕却难以有效转化为投资或消费,导致货币政策失效,经济增长停滞的一种经济现象。

流动性陷阱的“真面目”

流动性陷阱,最早由经济学家凯恩斯提出,描述的是当利率降至极低水平时,人们更倾向于持有现金而非进行投资或消费,因为此时债券等金融资产的价格已高,预期收益下降,甚至可能面临价格下跌的风险。对于上市公司而言,这意味着即便央行释放大量流动性,市场上的资金也可能像被“陷阱”困住一样,无法有效流入实体经济,推动公司扩张或创新。

上市公司遭遇流动性陷阱的“症状”

资金淤积:上市公司账上现金充裕,但投资意愿低迷。资金像“死水”一样淤积在银行账户,无法转化为生产性的资本支出或研发投入。

信贷传导受阻:银行虽愿意放贷,但企业因对未来经济前景悲观,选择“借新还旧”而非扩大生产,导致信贷资金在金融体系内空转。

市场波动加剧:在流动性陷阱中,少量交易即可引发股价大幅波动,市场价格发现功能失效,投资者难以准确判断资产价值。

流动性陷阱的“成因”

经济前景不确定性:当宏观经济环境不稳定,如经济增长放缓、地缘政治风险上升时,上市公司对未来盈利预期悲观,更倾向于持有现金以应对不确定性。

资产价格预期下跌:若市场普遍预期资产价格将下跌,上市公司会减少对非流动性资产的投资,转而持有现金或低风险资产。

信贷市场收缩:在经济衰退期,银行可能收紧信贷政策,提高贷款门槛,导致上市公司融资难度增加,即使有投资意愿也难以获得资金支持。

流动性陷阱的“连锁反应”

抑制创新与扩张:流动性陷阱导致上市公司投资意愿低迷,研发投入减少,新产品开发放缓,长期来看将削弱公司的市场竞争力。

加剧市场分化:在流动性陷阱中,资金往往流向少数“避险资产”,如大型蓝筹股或低风险债券,导致市场分化加剧,中小企业融资更难。

引发通缩风险:消费和投资减少导致总需求下降,物价水平持续下跌,进一步加重企业债务负担,形成恶性循环。

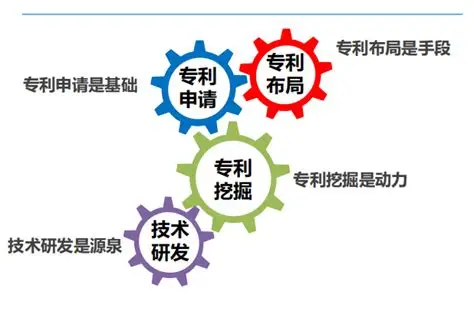

破解流动性陷阱的“钥匙”

政策协同发力:货币政策需与财政政策配合,如通过减税、增加政府支出等措施刺激总需求,同时央行可采取量化宽松等非常规货币政策,直接向市场注入流动性。

优化资金配置:上市公司应加强现金流管理,合理分配资金,优先保障核心业务运营,同时积极探索新的业务增长点,提高资金使用效率。

增强市场信心:通过改善公司治理、提升信息披露透明度等方式,增强投资者信心,引导资金流向实体经济,打破流动性陷阱的恶性循环。

流动性陷阱是资本市场中的一道复杂难题,但并非无解。上市公司需保持敏锐的市场洞察力,灵活调整战略,同时政策制定者也需综合运用多种政策工具,共同破解这一隐形漩涡,推动资本市场健康、可持续发展。