上市公司股票质押,是资本市场中常见的融资手段。股东将持有的股票作为担保物,向金融机构借入资金,这一操作如同在股权价值与资金需求间架起桥梁,但桥梁的稳固性取决于市场波动与规则约束。

质押的本质:以股权换资金

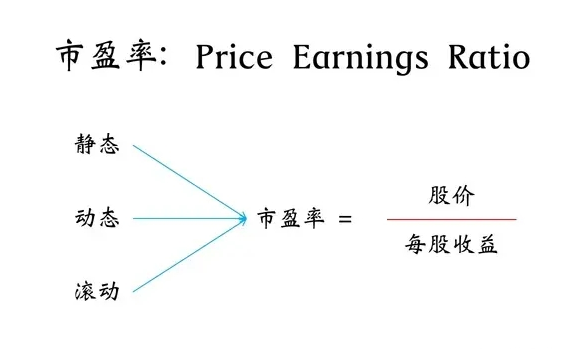

股票质押的核心是“以股换钱”。上市公司股东(出质人)与银行、证券公司等金融机构(质权人)签订协议,将股票质押给对方,获得融资。质押率通常为股票市值的30%—60%,例如,某股东持有市值1亿元的股票,按50%质押率可融资5000万元。质押期间,股东保留投票权等部分权利,但需遵守协议限制,如不得擅自转让股票。

质押资金用途广泛:可能是股东自身或关联企业资金周转,也可能是反哺上市公司经营,甚至用于认购再融资股份以扩大控制权。例如,某医药公司大股东通过质押融资支持新药研发,最终推动公司股价上涨,形成良性循环。

质押的流程:从协议到登记

协商与签约:股东与金融机构协商质押股票数量、期限、利率等条款,签订书面合同。

内部审议:上市公司需按章程召开董事会或股东大会,审议质押事项并公告。

登记生效:双方到证券登记结算机构办理质押登记,这是质权设立的关键步骤。例如,某科技公司股东质押股票时,需向中国证券登记结算有限责任公司提交质押合同、身份证明等文件,经审核后完成登记。

信息披露:上市公司需在2个交易日内披露质押信息,包括股东姓名、质押股数、融资用途等,保障投资者知情权。

质押的风险:从股价波动到控制权危机

股票质押的“双刃剑”特性体现在风险与收益并存:

市场风险:股价下跌可能触发警戒线(如150%履约保障比例)或平仓线(如130%)。若股东未及时补仓或还款,质权人可强制平仓。例如,2023年某医药公司控股股东因股价连续跌停,质押的1.2亿股被券商强制平仓,持股比例从32%骤降至7%,导致控制权易主。

流动性风险:高比例质押可能加剧股权不稳定。若多家股东质押股票,市场恐慌情绪可能引发连锁抛售。

法律风险:质押合同需符合《民法典》《证券法》等规定。例如,若股票被司法查封后仍质押,可能因“善意取得”原则导致质权无效,但需满足查封未公示等条件。

质押的规则:从比例限制到处置路径

为防范风险,监管层对股票质押设定多重规则:

比例限制:单只A股质押数量不得超过其总股本的50%(仅限质押式回购),且单一融出方接受单只股票质押比例不得超过30%。

资金用途:融资资金需用于实体经济,不得投资淘汰类产业或违规“炒股”。

处置路径:若触发平仓,质权人需按协议约定处置股票。处置方式包括协议转让、大宗交易、集中竞价等,且需遵守减持新规。例如,大宗交易价格不得低于市价80%,集中竞价需提前公告。

质押的案例:从危机到转机

某科技公司“连环质押”案:实控人将98%持股分拆质押给5家机构,因行业政策突变导致股价腰斩。5家质权方对平仓顺序产生争议,法院最终裁定按债权比例平仓,避免单一机构“抢跑”加剧市场波动。

跨境质押管辖权案:某港股通标的公司大股东将A股质押给境外投行,触发平仓后,投行在香港法院申请执行。最高院通过司法协助程序确认:平仓需符合A股减持新规,彰显跨境监管协作的重要性。

结语:质押的理性与边界

股票质押是资本市场的重要工具,但需在风险可控范围内使用。对股东而言,需评估自身偿债能力,避免过度质押;对投资者而言,需关注上市公司质押比例,警惕“爆仓”风险;对监管层而言,需完善规则,平衡融资需求与市场稳定。唯有如此,质押才能真正成为推动企业发展的“杠杆”,而非引发危机的“导火索”。