2021年,某新能源车企市值突破万亿美元,超过全球九大车企总和;2023年,某AI概念股凭借一份PPT引发股价单日翻倍;2024年,某未盈利生物科技公司市值竟是年营收的200倍……这些荒诞场景背后,隐藏着资本市场最危险的“估值泡沫陷阱”——当股价上涨不再反映企业真实价值,而是由情绪、资金和叙事驱动时,崩盘就成为必然结局。

一、估值泡沫的“三重伪装”

泡沫从不是突然爆炸的,它往往穿着三件华丽外衣:

1. 概念包装术

将“亏损”美化为“战略投资期”(如某社区团购企业三年亏300亿,仍被吹捧为“下一个亚马逊”)

用“生态”“平台”“元宇宙”等模糊概念替代实质业务(如某公司仅注册元宇宙商标,股价却暴涨300%)

制造技术代差幻觉(如某半导体企业宣称“3纳米芯片即将量产”,实则连14纳米都未稳定出货)

2. 资金推动术

杠杆资金入场:某次新股上市首日换手率达85%,游资通过“击鼓传花”制造虚假繁荣

被动资金助涨:某指数基金因成分股调整被动买入,推高“僵尸股”价格

跨境套利资本:某港股通标的因南下资金涌入,市盈率飙升至行业平均的3倍

3. 叙事绑架术

绑定国家战略:某光伏企业宣称“承担碳中和使命”,即使负债率超80%仍获资金追捧

塑造行业标杆:某消费品牌通过KOL营销,将自己包装成“国潮代表”,估值远超国际巨头

制造稀缺性:某酱香型白酒企业通过控量提价,营造“供不应求”假象,市盈率长期维持在50倍以上

二、识别泡沫的“四把手术刀”

泡沫虽会伪装,但通过四个维度可撕开其画皮:

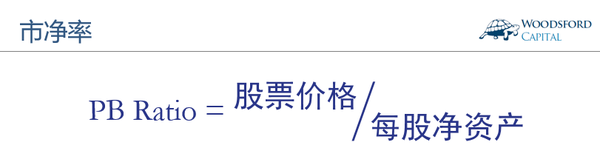

1. 估值指标极端化

市盈率(PE):当某公司PE超过行业平均2倍且无合理解释时需警惕(如某互联网企业PE达200倍,而同行平均为30倍)

市销率(PS):未盈利企业PS>10倍可能存在泡沫(参考某生鲜电商PS长期维持在15倍,最终破产重组)

市值与现金流背离:某新能源企业市值是经营性现金流的50倍,远超合理区间

2. 业绩兑现能力

警惕“承诺式增长”:某公司签署对赌协议承诺年增速50%,但实际依赖关联交易虚增收入

关注“反向指标”:某企业一边大规模减持股份,一边发布利好消息,往往是出货前兆

检验“技术落地”:某AI公司宣称算法全球领先,但研发投入占比不足5%,明显低于行业水平

3. 股东行为异常

大股东精准减持:某公司股价创新高当日,实控人突然宣布减持5%股份

机构持仓分化:某热门股散户持仓占比从10%飙升至40%,而公募基金持续减仓

质押风险累积:某企业大股东股权质押率达90%,股价下跌10%即面临爆仓风险

4. 行业比较失真

跨市场对比:某A股公司市值是同业务港股公司的5倍,且无汇率、政策等合理差异

历史估值对比:某板块当前估值已超过2015年牛市顶点,但行业增速反而下降

国际对标错位:某国内企业宣称对标特斯拉,但研发投入仅为对方的1/20

三、泡沫破裂的“三大信号”

即使身处泡沫中,以下迹象出现时仍需果断撤离:

1. 政策转向

某教培行业股票在“双减”政策出台前3个月,已有地方试点监管措施,但市场选择忽视

某虚拟货币交易平台在被央行约谈后,仍宣称“合规化进程顺利”,最终遭全面取缔

2. 资金链断裂

某房企美元债违约前,已出现商票逾期、供应商停供等预警信号

某长租公寓品牌暴雷前,通过“高收低租”模式维持现金流,最终资金链断裂

3. 叙事逻辑崩塌

某“伪科技”公司被媒体曝光核心技术系外包,股价连续20个跌停

某“消费升级”标的因产品质量问题遭集体诉讼,估值体系彻底重构

四、投资者如何自我保护?

建立“估值锚”:为每类资产设定合理估值上限(如消费股PE不超过30倍,科技股PS不超过8倍)

设置“止盈线”:当个股涨幅超过行业指数50%时,自动触发部分减持

保持“反脆弱”组合:配置20%现金+30%低估值蓝筹+50%成长股,避免全仓押注泡沫板块

定期“压力测试”:假设股价下跌30%,检验持仓是否仍符合投资逻辑

结语

估值泡沫是资本市场的“海市蜃楼”,它用虚幻的财富景象诱惑投资者踏入深渊。记住:所有脱离基本面的暴涨,终将回归价值本源。当市场陷入狂热时,不妨问自己三个问题:这家企业真的值这么多钱吗?如果明天所有利好消失,股价会跌多少?我愿意用全部身家为这个故事买单吗?理性或许会让你错过一些“奇迹”,但更能帮你避开绝大多数灾难。